Provoquer la rencontre. L’autisme nous concerne – Céline Poblome-Aulit

20 mai 2024

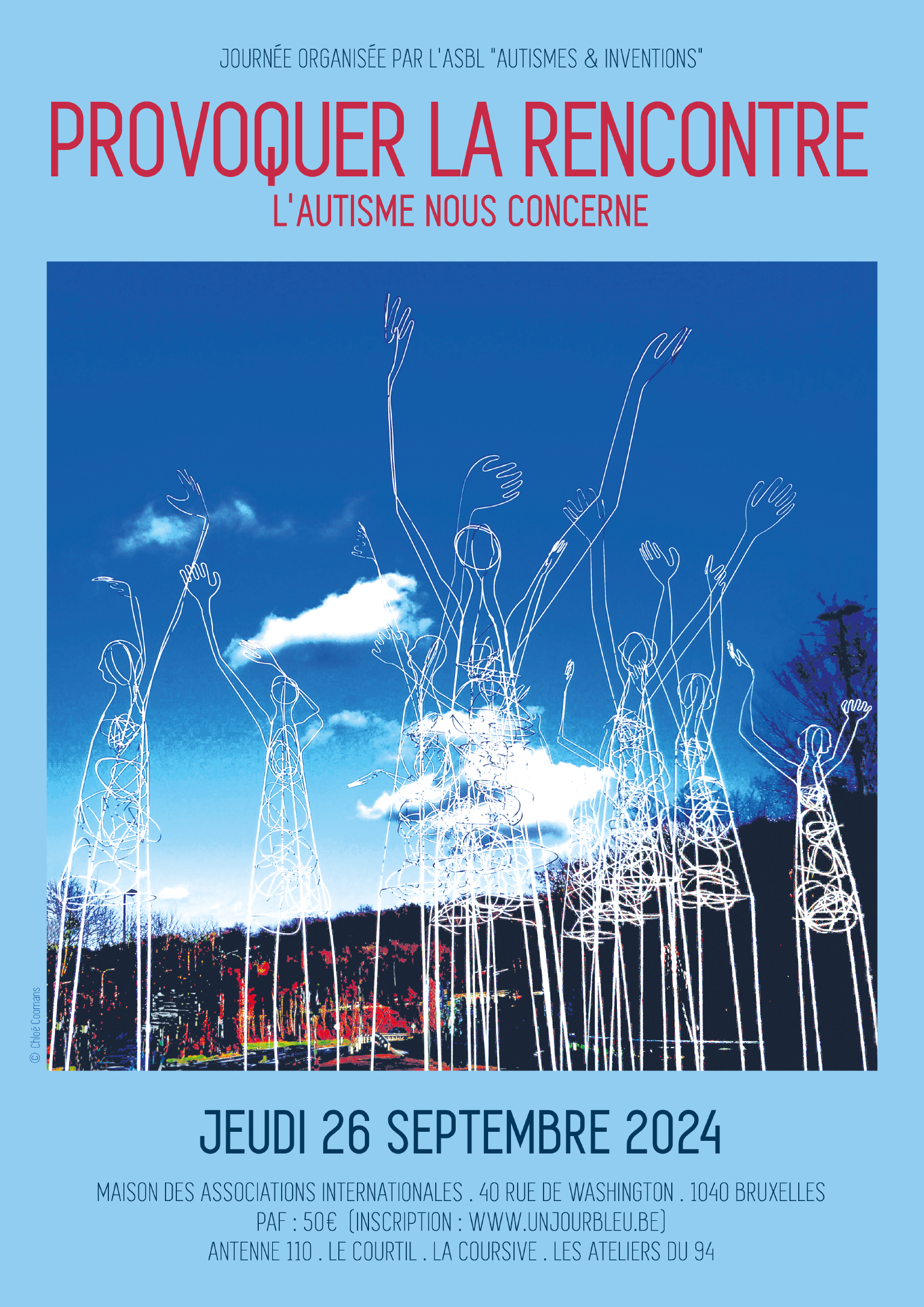

Provoquer la rencontre. L’autisme nous concerne

Céline Poblome-Aulit

Toute rencontre nécessite des conditions pour éclore et plus particulièrement la rencontre avec des personnes autistes qui relève parfois d’une gageure. En effet, nous ne comptons plus les fois où la confrontation à des positions de retraits voire à une certaine inertie désarçonne l’intervenant le plus expérimenté. Découragement, perplexité ou angoisse sont alors autant d’affects susceptibles de s’inviter sur le bord de la scène. Une des questions que nous explorerons lors de cette journée de travail concerne la façon dont la personne autiste peut être convoquée pour qu’émerge un point de rencontre. Mais tout aussi bien, nous nous intéresserons à la façon dont le praticien peut lui aussi se laisser concerner par cette rencontre particulière. Chacun touché en un point de sa propre subjectivité. C’est donc d’une double production de sujet qu’il sera question.

Dans son « Petit discours aux psychiatres », Lacan précise que cette rencontre n’est aucunement la conséquence « d’un élan généreux ». D’ailleurs, certaines personnes que nous accueillons dans nos institutions ne demandent rien : « Il n’y a pas de demande du petit a, son petit a il le tient, c’est ce qu’il appelle ses voix, et ce pourquoi vous êtes en sa présence à juste titre angoissés [et c]’est même peut-être ce qu’il y a de plus troublant justement c’est qu’il ne vous le demande pas »[1].

L’objet n’est donc pas toujours mis en jeu dans le rapport à l’Autre. Se trouver face au manque d’objet peut troubler, voire causer une certaine angoisse puisque le rôle de l’objet est précisément de venir boucher la question du « Che vuoi ? », du « Que me veut l’Autre ? ». L’intervenant se cogne alors au silence et à l’écho de ce silence qui surprend, voire qui décontenance. L’angoisse résultant d’« un certain rapport […] avec un objet absent[2] » est précisément la difficulté dont témoignent les intervenants. Comment travailler avec l’absence : l’absence de parole, l’absence d’adresse ? Être confronté à une certaine inertie vient réveiller la cicatrice du manque propre à chaque individu en ce qu’il a été frappé par le langage. C’est en cela que l’autisme nous concerne !

Comment travailler avec son manque ? Peut-il être un levier dans la clinique plutôt qu’une barrière ?

Provoquer la rencontre requiert donc un certain « concernement » de la part du clinicien. « S’il n’est pas concerné, c’est [qu’il s’en] protège [.] C’est-à-dire qu’il interpose entre lui et le [sujet], un certain nombre de barrières protectrices »[3] comme les protocoles qui n’ont d’autre but que d’exiler le sujet trop accroché à sa jouissance là où nous tentons plutôt d’exiler la jouissance via le symptôme, à construire, pour permettre de légaliser cette jouissance[4] et rendre possible une forme de lien social. Il s’agit donc d’être concerné par le réel qui anime le sujet, mais également de vouloir lever le voile sur notre propre réel en jeu. C’est au cœur de cette rencontre qu’une production du sujet pourra avoir lieu, qu’un savoir y faire avec le réel pourra émerger, et ce, tant du côté de la personne autiste que de l’intervenant.

En ce qui concerne cette production du sujet, Lacan nous donne une indication précieuse : « il y a du sujet seulement et uniquement après qu’il y ait eu du signifiant. […] Cet Autre est précisément un lieu défini comme nécessaire à cette primarité de la chaîne signifiante. » Faute d’avoir eu l’occasion d’en passer par l’opération de la causation du sujet : l’aliénation au signifiant de l’Autre et sa séparation par la production d’un objet, il s’agit de créer un substitut qui donnera une chance de s’accrocher à l’Autre et de faire l’expérience de s’en séparer. Le concernement, c’est suivre « ce petit fil, [qu’est] l’inconscient […] structuré comme un langage [qui a] un certain nombre de propriétés qui n’existent que dans la dimension du langage »[5]. Les travaux de cette journée ouvriront quelques pistes pour « faire fonctionner l’Autre de la parole[6] » soutenu par ce qu’Éric Laurent appelle un « analysant civilisé[7] », c’est-à-dire « trou[é] quant à l’excès de jouissance[8] » pour ouvrir la possibilité au sujet de « dire oui à l’Autre de la chaîne signifiante[9] ».

La rencontre en passe par la confection d’un lit transférentiel où pourront se déposer l’angoisse, mais également les trouvailles, les objets et tout matériel à manier. Elle ne germera donc que sous certaines conditions aussi diverses et variées que les sujets eux-mêmes qui sèmeront les indices sur lesquels s’appuyer pour créer la façon de tisser un lien. Il s’agira d’y être attentifs et de les repérer ! L’intervenant, en prenant la position d’objet multifonctionnel[10], suivra le sujet dans les méandres de ses constructions. Il consentira à être un objet de son monde, chacun avec son style, « pour dénicher [le savoir] là où il est caché[11] ». Cette journée creusera quelques sillons dans ce littoral que Lacan nomme la « chance inventive[12] », et ce, tant du côté du sujet autiste que du nôtre, en tant que praticien !

[1] Lacan J., « Petit discours aux psychiatres de Sainte-Anne », conférence au cercle d’études dirigé par H. Ey, 1967, inédit, retranscription disponible sur internet.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Cf. Miller J.-A, « Enfants violents », in Leduc C., Roy D. (s/dir.), Enfants violents, Paris, Navarin, 2019, p. 22.

[5] Lacan J., « Petit discours aux psychiatres… », op. cit.

[6] Di Ciaccia A., « La pratique à plusieurs », La Cause freudienne, n°61, 2005, p. 111.

[7] Laurent É., « Institution du fantasme, fantasmes de l’institution », Les Feuillets du Courtil, n°4, avril 1992.

[8] Di Ciaccia A., « La pratique à plusieurs », op. cit.

[9] Ibid., p. 118.

[10] Cf. Miller J.-A., « Les contre-indications au traitement psychanalytique », Mental, n°5, juillet 1998, p. 14.

[11] Baio V., « La richesse d’une ‟pratique à plusieurs” », Les Feuillets du Courtil, n°14, 1997, p. 107. Disponible également : http://www.grafouillages.be/wp-content/uploads/2021/01/Compilation-essai-3.pdf, p. 160.

[12] Lacan J., « Le discours aux catholiques » in Le Triomphe de la religion, Paris, Seuil, 2005, p 21.