Du réel brut à l’objet art – Katty Langelez-Stevens

25 mars 2025

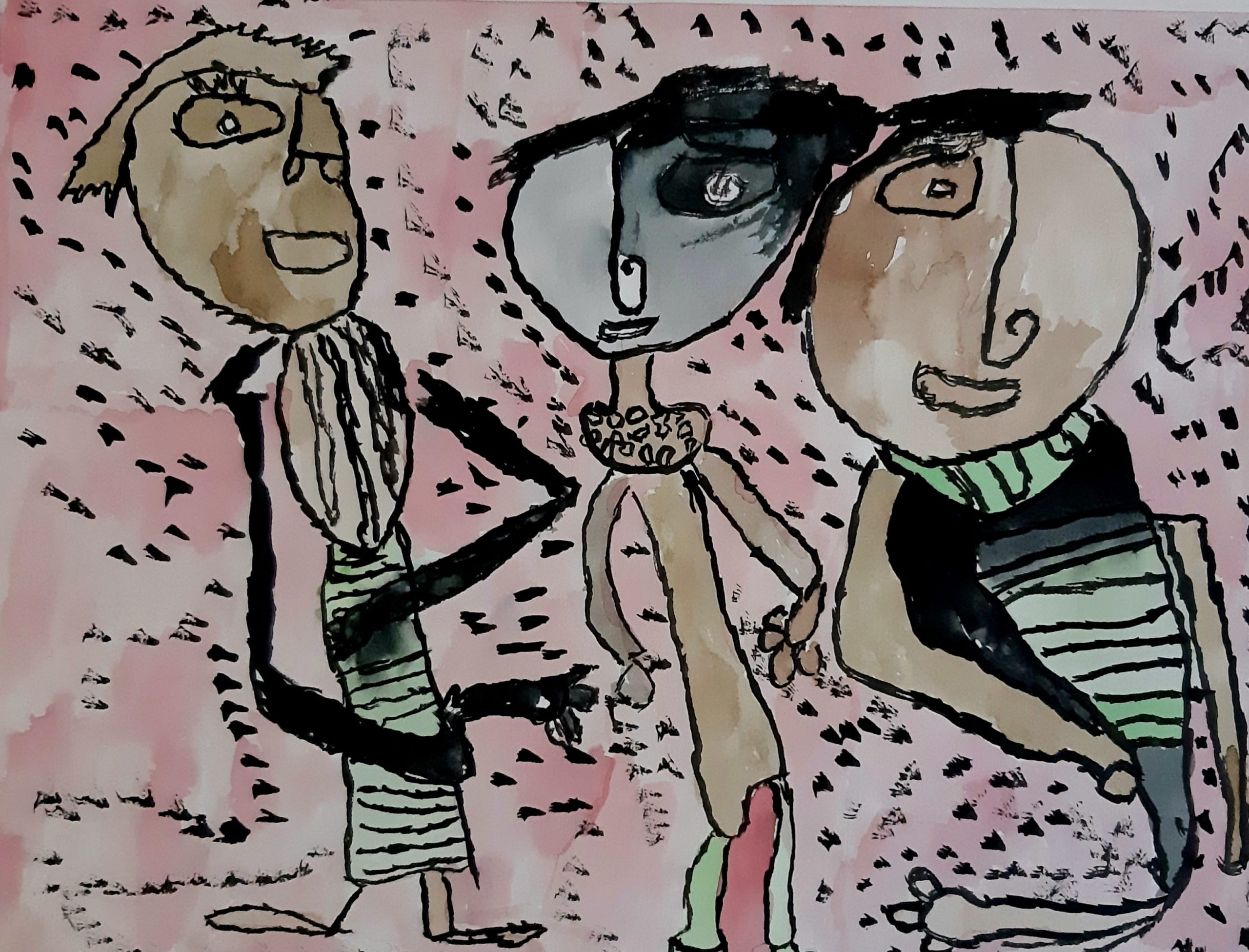

Du réel brut à l’objet art Illustration: Chantal Berger, Ateliers du 94

Katty Langelez-Stevens

Intervention prononcée lors du Colloque International du groupe de recherche transdisciplinaire KAIROS, les 17 et 18 octobre 2024 à l’Université Rennes 2

Notre époque n’offre plus de traitement unique à l’absence du sens de la vie ni de solution universelle à la gestion de cette absence. Le malaise n’est plus celui produit par l’oppression de la censure morale et du règne du Père sous ses déclinaisons religieuses, familiales et sociales. Elle est plutôt marquée par l’hétérogénéité, le multiple, la multiculturalité, la liberté des choix philosophiques et religieux, et en réponse par la vente effrénée de toutes sortes de thérapies ou méthodes de psychologie positive. L’hétéros, la diffraction, voire l’explosion des styles de vie amène chacun à élire une communauté qui permettra de retrouver un traitement particulier des jouissances dans un lien social encadré. Ainsi se côtoient dans le même espace urbain des personnes pratiquant des religions différentes et des styles de vie radicalement opposés. Il est étonnant de constater qu’une telle variété, un tel mélange puisse coexister dans des espaces si exigus. Néanmoins, tous les sujets ne peuvent avoir recours à une solution communautaire particulière. Ces communautés produisent aussi leur lot de ségrégation et il y a par ailleurs des sujets rétifs à la communautarisation. Ceux-là doivent nécessairement se construire une solution singulière, tout comme les sujets qui font le choix de la psychanalyse plutôt que d’une thérapie normativante. Donc soit par nécessité soit par choix éthique, un certain nombre de parlêtres sont au travail de s’inventer un sinthome.

C’est notamment le cas des sujets autistes et psychotiques que nous accueillons dans nos institutions de soins. Les Ateliers du 94, où je travaille en tant que coordinatrice clinique, en sont un exemple. Cet endroit accueille des adultes dans un centre de jour et un hébergement. Leur point commun est un handicap mental reconnu leur donnant le droit de bénéficier d’un tel accompagnement. Notre souci est de leur offrir un lieu nettoyé des volontés éducatives et pédagogiques, où l’accueil de leurs différences est privilégié et l’espace, laissé à leurs inventions, pour qu’une solution sinthomatique puisse émerger.

L’on sait que dans les psychoses et l’autisme, l’objet a n’est pas extrait, séparé, en quelque sorte pas constitué. Ils l’ont dans la poche ou dans l’organisme. Dès lors, toutes sortes de pratiques, de l’automutilation à l’agression, sont mises en œuvre par ces sujets pour produire une extraction dans le réel. Un autre traitement possible de la jouissance peut passer par l’invention ou la création artistique pour constituer un objet : traitement du regard par la photographie et/ou la peinture, traitement de l’objet voix par la musique et le chant, traitement de l’objet oral par les mots, traitement de l’objet anal par la sculpture, la peinture, la poterie.

Commençons par dire qu’une difficulté se situe dans l’utilisation des concepts de sujet et d’objet dans les cas de psychose et d’autisme. Si déjà l’oral, l’anal, la voix et le regard étaient constitués en objets, ils seraient séparés du sujet, ce qui n’est pas réalisé dans un certain nombre de cas, surtout chez ceux que nous recevons en institution. Il faut distinguer le statut de l’objet qui fait retour dans le réel lors du déclenchement d’une psychose de la non-extraction de l’objet dans les psychoses et l’autisme infantiles. Donc ces sujets ne sont pas vraiment séparés de l’objet et pas vraiment représentés par un signifiant pour un autre signifiant. Cependant, nous utiliserons ces deux concepts, car ils sont notre vœu et notre éthique. Ils nous orientent pour obtenir les résultats qu’aucun de nous n’aurait osé fixer comme objectifs.

Ma collègue Véronique présentera demain le travail d’une personne trisomique de structure névrotique, qui a fait du dessin son art. Elle anime également chaque semaine un atelier photo/nature. Elle part avec un groupe de personnes désireuses de s’inscrire dans l’activité ainsi qu’un collègue partenaire. Elle partage ainsi avec eux son objet et sa passion, l’appareil photo. L’un des participants réguliers est un jeune homme autiste – appelons le Ernest – dont l’objet autistique dans l’enfance a été un appareil photo. Il l’avait mis de côté, caché longtemps parmi ses chaussettes dans un tiroir de sa commode. Les retrouvailles avec l’appareil photo ont fait rencontre avec l’intervenante qui est devenue une personne très importante pour ce jeune homme alors que jusque-là il privilégiait plutôt les accrochages masculins. Ce moment de rencontre a été suivi d’une période où Ernest a été beaucoup moins envahi par ses propres cris et les coups qu’il se donne sur les bras et le nez. D’autre part, dans l’atelier peinture, Ernest travaille à partir de photos également. Il reproduit son visage capturé par lui-même. Il peut prendre de très nombreuses photos de lui en grimaçant de multiples manières et en tournant le visage d’un côté et de l’autre. Puis il s’en inspire pour peindre son portrait. C’est comme s’il tentait de saisir son être-là, de se situer quelque part, de se faire un corps autrement que par le ressenti de son bord dans la douleur.

Dans l’atelier théâtre et musique, Laurent, jeune homme schizophrène, souvent aux prises avec des voix injurieuses et impératives, chante et danse en vue de spectacles dans lesquels il présentera de petites séquences. La musique est son refuge, elle est sa passion dans la vie : il regarde tous les concours de chants à la télévision, écoute son MP3 et danse une grande partie de la journée. À son arrivée, Laurent ne supportait pas de présenter un spectacle même quand il en avait fort envie. Trop angoissé, son corps lâchait et il se retrouvait par terre, défait, éparpillé. Aujourd’hui, ce n’est plus une angoisse sans nom qui l’étreint avant un spectacle, mais du stress tel que l’animateur de l’atelier théâtre lui a nommé et qu’il lui a appris à gérer. Le regard et le jugement de l’Autre ont pu s’extraire et se localiser. Ils ne désarticulent plus son corps et ne l’empêchent plus de mettre en œuvre sa passion, qui lui vaut la reconnaissance de ses pairs, des intervenants et parfois aussi des familles et de l’extérieur. Cela n’a pas encore acquis le statut de solution sinthomatique au sens où cela n’a pas la solidité d’un ego joycien, mais c’est un traitement efficace de la jouissance en plaisir partagé dans un lien social.

À l’atelier peinture, il y a aussi Louise (84 ans) qui a fait de l’art son sinthome et qui se présente comme artiste. Son activité principale toute la journée et la soirée est de dessiner et de peindre malgré son grand âge. Elle est une travailleuse infatigable. Son style et ses nombreuses œuvres témoignent de la constitution et du traitement de l’objet regard par les dessins dans lesquels les personnages ont toujours des regards extrêmement perçants. Ils sont pour elle des êtres vivants auxquels elle s’adresse. Ils permettent de localiser une persécution diffuse et sinon envahissante. Cette identité construite malgré son handicap et sa structure délirante s’appuie sur un tissu familial imprégné par l’art et la poésie. Elle a par ailleurs exposé de nombreuses fois et gagné plusieurs prix. L’art est pour elle une définition de son identité et une pratique quotidienne qui l’occupe même en soirée dans sa chambre. Elle s’inspire d’expositions, de lectures, et d’autres œuvres qu’elle observe pour les réinterpréter à sa manière très singulière.

À l’atelier expression, nous retrouvons Émilie qui a développé une pratique artistique depuis de nombreuses années, tant en création de bandes dessinées qu’en peinture. Elle a notamment gagné le prix spécial du Festival d’Angoulême et expose très régulièrement à l’extérieur. Son style est très pointilleux et extrêmement détaillé. Émilie rassemble dans ses œuvres les morceaux épars et désordonnés de son corps. Elle, qui du fait d’une maladie rare, a des pustules et des kystes sur tout le corps, ne cesse de produire des œuvres remplies de petits ronds qu’elle rassemble et peint de diverses manières. Elle sublime le réel qui la submerge pour faire du Beau.

Et puis, enfin, il y a Isabelle, jeune femme autiste, mutique à son arrivée, et qui aujourd’hui travaille à la sculpture d’une langue en extrayant du bloubiboulga de lalangue, des S1 qu’elle constitue ainsi en objets, telles des petites lettres, qu’elle partage avec les intervenants à la manière d’une balle que l’on se lance. Personne n’aurait osé imaginer ni fixer comme objectif celui d’apprendre à parler à cette jeune femme autiste. Mais aujourd’hui même si son vocabulaire est pauvre et sa syntaxe réduite à l’énonciation de S1 sous forme de mots ou de phrases holophrasées, Isabelle énonce des demandes, s’adresse à nous et exprime des émotions. En constituant ainsi des mots, objets vocalisés, elle peut opérer un traitement de l’objet oral envahissant qui encombre sa bouche et l’empêche sinon de parler. Je fais ici l’hypothèse que l’objet voix (qui est un objet du désir) en s’extrayant peut faire traitement de l’objet oral – objet de la demande de l’Autre, qui comporte toujours la menace effrayante d’être dévoré.

Une autre jeune femme autiste mutique (qui n’est pas accueillie aux Ateliers du 94) est quant à elle une poétesse reconnue et publiée, Hélène Nicolas, qui a pour pseudonyme Babouillec. Elle est parvenue avec l’aide de sa mère, qui a découvert par hasard que sa fille savait lire sans jamais le lui avoir enseigné, à écrire de merveilleux textes qui parlent de sa manière d’être au monde, de ce qu’elle ressent et de la tempête qui se déchaîne par moments dans sa tête. C’est un cas extra-ordinaire, qui nous laisse penser que derrière le handicap autistique il ne faut pas négliger la possibilité d’une intelligence emprisonnée. Ici ce sont de petites lettres en bois qui permettent à Hélène de construire les mots et les phrases, parfois seules et parfois avec la main de sa mère. On voit ici que le double réel est encore nécessaire pour faire fonctionner le corps et que l’objet voix n’est pas sollicité pour traiter la pulsion orale. Par contre, les objets-lettres se construisent pour faire des objets-livres et tout un lien social se tisse à partir de là.

Et donc on voit ici se développer plusieurs manières différentes de se saisir de l’art pour faire face au malaise : sublimation du réel du corps chaotique pour Émilie ; traitement de l’objet regard, nouage des trois dimensions réelles, symboliques et imaginaires et création d’un ego pour Louise ; traitement des objets voix et regard dans la schizophrénie chez Laurent ; rencontre autour d’un objet autistique et traitement du réel par le cadrage pour Ernest et enfin un traitement de l’objet oral informe par l’objet voix en mots ou par les objets-lettres et livres pour Babouillec.

Il n’y a pas un chemin commun à toutes ces personnes, même quand la structure subjective est la même. Pas de solution prêt-à-porter. Il y a cependant une tâche à accomplir, celle de parvenir à une extraction et une constitution de l’objet pour localiser la jouissance et ne pas la laisser prendre toute la place. Sans quoi le programme mortifère installe l’enfer sur terre. C’est contre un tel programme que nous nous opposons dans nos institutions en nous soutenant du désir du psychanalyste et de l’offre d’ateliers artistiques. C’est aussi contre un tel programme que le congrès PIPOL12 étudiera les 12 et 13 juillet 2025 à Bruxelles les effets et les réponses au Malaise dans la famille. J’espère aussi avoir l’occasion de vous y voir cet été.